日本100名城の城址スタンプ廻り、観光さんぽ実体験レポートになります。100名城を廻ると47都道府県を全て巡ることになります。この日本一周の旅をマイペースに綴っていけたらと思うのでよかったら気楽に目を通してみてください!

今回は吉野ヶ里歴史公園に行ってきたので、その際のさんぽあしあとを紹介していきます。尚、今回の城さんぽレポートは下記の計3ページとなっています。

①吉野ヶ里歴史公園.城さんぽ編

②吉野ヶ里歴史公園.周辺さんぽ編

③吉野ヶ里歴史公園おまけ編

ここでは吉野ヶ里歴史公園.城さんぽ編として吉野ヶ里歴史公園址公園内を紹介しています!(2020年11月)

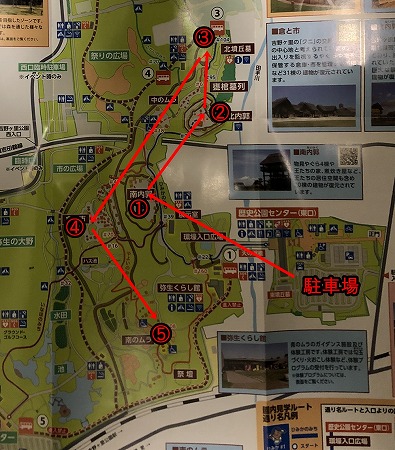

マップ

吉野ヶ里歴史公園のマップです。

①南の内郭

②北の内郭

③北墳丘墓

④中のムラ、倉と市

⑤南のムラ

上記の順番で回りました。

吉野ヶ里歴史公園

今回は宿泊地である福岡からレンタカーで吉野ヶ里歴史公園へ行きました。駐車場は有料となっています。尚、道中はとてものどやかな風景で景色を堪能しながら吉野ヶ里歴史公園へ行くことができました。

吉野ケ里遺跡の入り口になります。

1.レストランです。

2.お土産屋さんです。

3.通路とトイレです。

4.休憩所です。

1.受付です。

券売機か受付でチケットを買って入場します。大人は460円でしたが、二日通し券というのが売っていました。施設を回ってみるとわかりますが、かなり広い施設なのでしっかり回るなら確かに二日は必要かもって思いました! また受付に100名城スタンプもあります。

2.入場口です。

こちらでチケットを渡して入場します。

3.入場口から園内へ繋がる橋です。

4.橋の風景です。

吉野ヶ里歴史公園内です。

吉野ヶ里歴史公園は園内はバスが園内を回っているくらいに広いです。そのため看板を見てどのコースで回るか決めてから園内を回るほうがいいかと思います。

吉野ヶ里歴史公園は日本最大の弥生時代の環壕集落ですが、逆茂木や木の柵と掘りで集落を守っているのを見ると教科書で見た弥生時代の風景だなって思いますね。

集落です。

木の柵より高い建物は物見櫓です。遠目からでもわかるこの集落が感じが弥生時代の集落って感じがしますね。

櫓門です。

こちらで集落に出入りする人を兵士が見守っていたようですね。

櫓門からの景色です。

集落の中がバッチリ見えますね。

集落に入る前に吉野ケ里遺跡展示室があったので中を見学しました。

建物は内には様々な出土品が置かれています。建物はそんなに広くないので見て回るのにちょうどいい大きさです。 吉野ケ里遺跡歴史公園の歴史についてもありました。

南の内郭

南の内郭である集落の中へ入ります。

この日は天気もよく絶好の散策日和でした。

物見櫓です。

この櫓は外からも確認することができましたが集落の中で一番高い建物です。

ここから周囲を警戒していたんですね。

物見櫓からも景色です。

ここからも集落内が一望できますね。

この物見櫓があることで遠くからでも集落の位置が把握できます。それは狩りに出た仲間などにとってはメリットになりますが、反対に敵対勢力へは居場所を教えてしまうというデメリットにも繋がってしまいそうだなってふと思いました。

竪穴式住居です。

集落の人たちはこの家に住んでいたんですね。

名前の通り穴式の住居ですね。広さは三、四畳くらいでしょうか。仕切りのないワンルームタイプですね。 室内には模型が置いてあり当時の人の生活を伺うことができました。

こちらは集落内の市場です。

竪穴式住居は固まって建っています。

こちらは集落の王の家ですね。集落一番の権力者ですが、家の広さはそれほど他の住居と変わらないようです。たださすが王の家というだけあって献上品なのか品がとても豊富です。

ちなみに王の住まいも集落の中にあります。王は離れで大きな建物で暮らしているというイメージもありますが、この頃は王は離れというより近くに兵士などを置いて身を守っていたということなのかなって思いました。

煮炊屋です。

こちらで食事が作られていたようです。こちらは他の住居とは造りが違って穴式ではないですね。

集会所です。

大きくて広い建物もあったんですね。ここでは集落についての協議や会合が行われていたようです。

南の内郭は一通り見終えたので次は北の内郭へ向かいます。

北の内郭

北の内郭です。

こちらは木の柵のクオリティーが一気に上がりましたね。

入り口は入ってすぐの場所が迷路のように入り組んでいて敵が侵入しずらいようになっています。

集落の様子です。

主祭殿です。

主祭殿は北の内郭の中でもひと際大きな建物で、他の建物とは違いかなりクオリティーが高いです。当時の姿をできる限り再現しているようですが、機械もない時代にこれだけの物を作ったと思うと本当に凄いなって思います。

そんな主祭殿では当時の命綱であった田植えや稲刈りの時期を決めたり、お祭りや儀礼が行われたようです。そして主祭殿内では祭り事の様子が再現されていました。

斎堂です。

祭りの時に身を清めたり、祭り道具が置かれている場所です。

竪穴式住居もありました。

物見櫓です。

こちらも集落内を見渡すことができます。

続いて甕棺墓列です。当時は土器で埋葬をしていたようです。こちらは北の内郭から北墳丘墓へ向かう道中にあります。

北墳丘墓

立柱です。

こちらは祖霊の宿る柱として建てられているようです。

祀堂です。

北墳丘墓付近です。

北墳丘墓付近にはバス停もあります。園内はかなり広いので所々にバス停があるようです。

ちなみに入り口からここまでかなりの距離があります。そして園内はとても広いのでおそらく一日ではしっかり回りきることはできないと思います。そのためバスを使って回るのも一つなのかもしれないなって思ったりもしました。

北墳丘墓です。

この集落の歴代王のお墓となっています。

室内の様子です。

室内はそこまで広くはありません。また映像ブースで歴史や情報を知ることができます。

環境集落ゾーン

中のムラです。

こちらは北の内郭近くにありますがこちらでは北の内郭で儀礼などが行われる際に使われる道具などが作られていたようです。

イメージ的には工場みたいな場所でしょうかね。

ちなみにここまですでに2時間以上は歩いていますがまだまだ全然見て回れる場所はあります。ただ時間に限りがあるので時間と相談しながら回れる範囲で残りを見ていきました。

高床倉庫です。

こうした倉庫で道具が保管されていたようです。

こちらは園内訪問者用の休憩所です。

自動販売機などもあって当時の雰囲気を味わいながら休憩することができます。

倉と市付近です。

倉と市は南の内郭の西側にあり中のムラと同じように倉が密集しています。そして倉と市では市が行われていました。

また近辺に兵士の詰め所がありますが、物資があるということはそれだけ物騒なことも起こるでしょうし、やはりそういう意味では兵士の詰め所がないと物資の危険性は増えてしまうということなのかなって思いました。

そして稲穂の倉ですが高床倉庫になっています。こうした倉庫がいくつもありますがここに集落の物資が保管されていたんでしょうね。

市楼です。

ここで開催されている市を取り仕切っていました。

市楼は二階建てで周辺を見渡すことができます。

また太鼓を鳴らすことができましたがせっかくなので太鼓を鳴らしてみました。

ちなみに他の物見櫓などには太鼓はついていませんでした。

南のムラです。

こちらでは集落の一般市民が住んでいたようです。今は広場となっていました。

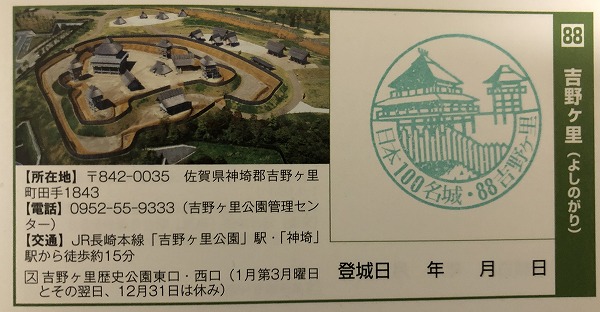

100名城スタンプ

今回は吉野ヶ里歴史公園東口で100名城スタンプを押しました。

1.吉野ヶ里歴史公園東口に100名城スタンプが設置されてます。

【時間】 9時~17時

【料金】 460円

【休み】 12/31、1月の第3月曜日と翌日

【場所】 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手1843

【アクセス】JR吉野ヶ里公園駅から徒歩15分

【電話番号】0952-55-9333(吉野ヶ里歴史公園)

終わりに

ここまでが吉野ヶ里歴史公園城さんぽ編になります。

吉野ヶ里歴史公園は城廻りというよりテーマパークに近かったのと、広くて回りきることができなかったです。また再度行って回っていないところも回ってみたいと思います。

また吉野ヶ里歴史公園は係員さんがみんなとても丁寧で、園内の復興などを見ても施設にとても力を入れているのがよくわかりました。

そうしたこともあり、また是非行ってみたいと思える場所でした。

そして今回は吉野ヶ里歴史公園と合わせて長崎街道や道の駅吉野ケ里なども見てきたので、その際のレポートを周辺さんぽ編に載せています。よろしければ周辺さんぽ編も合わせて目を通してみてください!

吉野ヶ里歴史公園さんぽレポート

①吉野ヶ里歴史公園.城さんぽ編

②吉野ヶ里歴史公園.周辺さんぽ編

③吉野ヶ里歴史公園おまけ編

吉野ヶ里歴史公園紹介レポート